NEW

EV充電の新たな可能性「WeCharge」。ユビ電が描く“ 電気の未来 ”とは

EV充電の新たな可能性「WeCharge」。ユビ電が描く“ 電気の未来 ”とは

公開日:2024/04/11更新日:2024/04/10

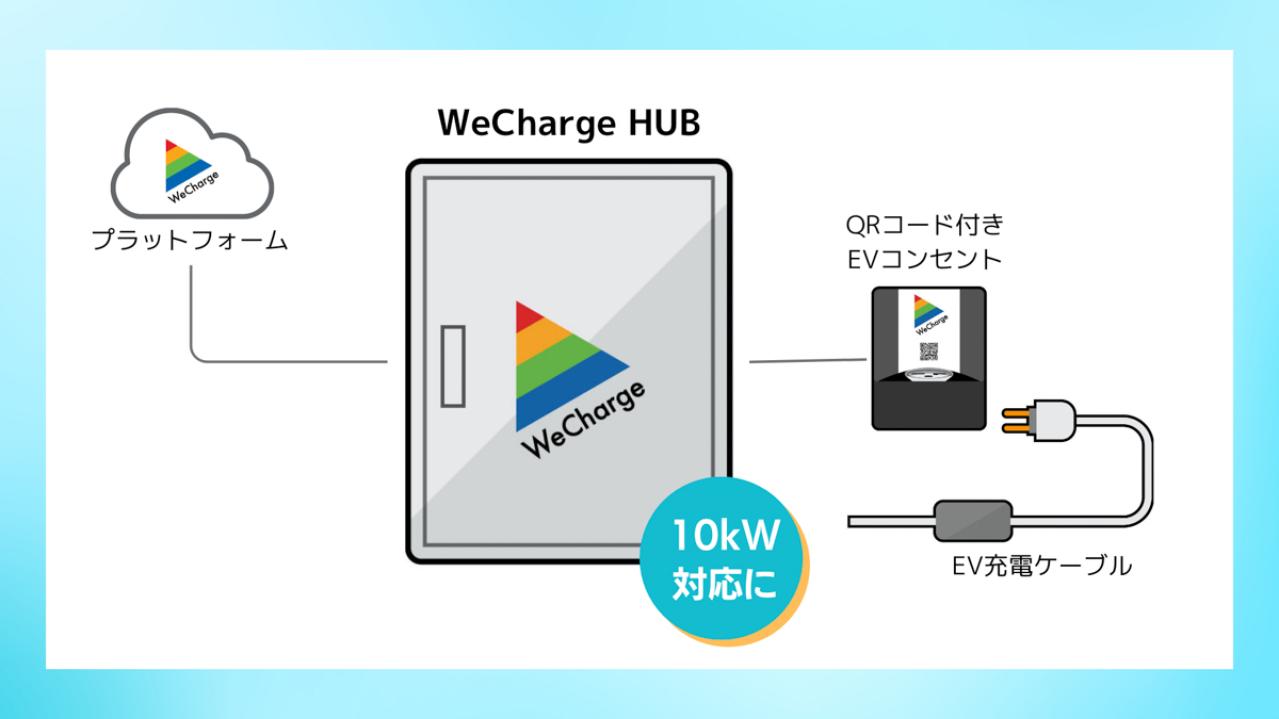

ユーザーは、EV充電スマート分電盤「WeCharge HUB」とQRコード付EVコンセントを使用し、スマホを媒介としてクラウドのプラットフォームでEV充電を集中管理。提携する充電拠点の対応コンセントを使用した際の電気代はスマホアプリで精算できる仕組みだ。

今回紹介するユビ電はある企業の一プロジェクトとしてスタートした。サービス発想のきっかけは、スマホや携帯といった通信事業におけるめざましい発展だったという。同社の創業者であり代表取締役の山口 典男氏に、ユビ電誕生の経緯と今後の展望をうかがった。

電気自動車充電サービス「WeCharge」(画像はユビ電プレスリリースより)

携帯電話事業での経験がヒントに

ユビ電株式会社 代表取締役の山口 典男氏(画像はユビ電提供)

山口氏は、1987年からKDDIの研究所および本社開発部門で、分散オブジェクト技術や人工知能の応用研究に従事した経験を持つ。2001年からは日本HPで新サービス構築コンサルティングに従事。2006年には孫正義氏率いるソフトバンクに活躍の場を移し、事業責任者としてディズニーモバイル立ち上げにも成功している。

今でこそ、老若男女、国内人口の大部分が手にするスマートフォンだが、山口氏は携帯電話事業の黎明期からその普及と発展を目の当たりにしてきた。スマホや携帯電話、インターネットが登場する以前から通信事業に携わってきた経験こそ、ユビ電設立の大きなヒントとなったのである。

ユビ電設立に至ったきっかけを、山口氏はこう語った。「携帯電話事業の経験から、エネルギーの消費形態とライフスタイルが根本から変わる時代が来る、と確信したんです」。

通信手段が固定電話から携帯、スマートフォンに移行する中で、人々の生活と電話の役割には大きな変化が訪れた。通話対象が家や企業同士から個人対個人へと移り変わり、通話料金も距離や時間だけではなくなった。たとえば、家族割などの便利なプランを利用すれば「誰と通話するか」で金額が変わる。すると、エネルギーの消費形態・充電環境にも変化が生じる。

山口氏はこの変化に着目し、新たなエネルギー消費の仕組みを構築できないか、と考えたのである。

そこでひらめいたのが「充電に使用した電力量を個体別に可視化する充電認証システム」。これがユビ電事業に先駆け、山口氏が考えたアイデアだ。いわば、電気のパーソナル化ともいえる。

「私はこれまで、通信事業の第一線で携帯電話事業のコストや利益構造を目にしてきました。ディズニーモバイル立ち上げの際には、携帯電話事業の分析も行いました。さまざまな経験がユビ電の着想に活きているのではと感じますね」。

ソフトバンク起業制度を利用し事業化へ

そんな折、アイデアを現実にする機会が訪れる。2011年ソフトバンクのグループ社内起業制度「ソフトバンクイノベンチャー」への参加だ。「実は、仕事に対して行き詰っていた時期でした。なんとか挽回しなければという思いで応募したんです」と、山口氏は当時の心境を語った。

充電認証システムを世に広めるため、アイデアを膨らませ、構成を練り、一縷の望みを託す心境で応募。その結果、提案した企画は見事優勝を勝ち取り、正式事業化検討が決まった。当時、ソフトバンクの社長を務めていた孫正義氏に「おもしろい企画だから自信を持ってやってみろ」と背中を押された。「表彰式では、たまたま孫氏と同じヘアスタイルだったことで『事業プランもいいけど、髪型もいい』と軽くいじられたのを思い出します」と、山口氏は笑う。

2016年、山口氏のアイデアはソフトバンクの一事業「ユビ電」として産声をあげた。ユビ電とは「ユビキタス(遍在する)+電力」を意味する。「関電・東電…じゃあ『ユビ電』はどうだろう。といった感じで、社名は連想ゲームのように考えました」と山口氏は社名の由来を語った。

一縷の望みを託した社内起業制度への参加で、見事優勝を飾る

ユビ電事業着想時から注目していた「EV」

ユビ電事業の着想時から山口氏が注目していたのが、電気自動車(EV)だ。「家の外にあるEVも、見方を変えれば家電の一つ。冷蔵庫や洗濯機とは違う、家電の新しいエネルギー消費の形態が目の前にあると考えたんです」。

さらにEVは、家だけにとどまらず移動先で充電を行い、新たなエネルギーとの接点を持つ電力消費の新しい形だ。携帯電話事業の経験を活かし、用途によって電気代が変わるような仕組みづくりを実現できるかもしれない。山口氏は電気自動車の充電を事業の核に定めた。

最初に取り組んだのは電力消費の把握だ。まずは外出先での携帯電話の充電など小規模なデバイスから開始した。次に取り組むべきはEVを使用した検証。しかし、当時は世界初の量産EVとして日産リーフが発売された頃だった。2輪車を含めてもEVの普及台数はまだまだ少ない時代で、航続距離も50㎞から200㎞と十分ではない。

そこで山口氏は、ユビ電の技術検証に有効な空間を自分達で創り出せないかと考えた。条件は周囲と隔絶した空間であること。候補として考えたのは小さな島だ。島で自動車を動かすためには、島外から燃料を持ち込まなければならない。しかしEVならばエネルギーの確保は簡単だ。さらに、太陽光などで発電できれば、島の中の移動に関するエネルギーを島内で自律的に回すこともできる。エネルギー消費の観点から見た場合、島というクローズドな空間は最適だった。

着想当初からEVに注目していた(画像はユビ電提供)

新たな協力者との出会い

候補地を探していた時、新たな出会いが訪れた。一般社団法人電気自動車普及協会(APEV)会長であり、ベネッセホールディングス会長でもあった福武總一郎氏との出会いだった。ベネッセは1980年代からアート活動を展開、その一環として瀬戸内海の直島でアート作品の展示を行っていたのだ。

山口氏はAPEVを通じ、福武会長にEV実証実験プロジェクトを提案した。集客を目的としない山口氏の提案に、福武会長は関心を寄せ「直島の隣にある豊島に、アート作品を置いていこうと思っている。島内の移動手段は限られているので、そこでEVを試してみてはどうだろうか」とアドバイスをくれた。

こうして、島という絶好の環境を活かしたユビ電のEV充電実証実験は、島を訪れる観光客への新たな移動サービスとしてスタートすることとなったのだ。サービス提供開始日のテープカットには、福武会長自ら足を運んでくれた。

名経営者達のサポートもユビ電創業を支えた(画像はユビ電提供)

実証実験でEV充電事業の基礎づくり

「まず、豊島で行った具体的なサービスは電動車のシェアリングです」。電動車とはいえ、最初はホンダの電動バイク(EV-neo)の提供から始めた。島の全周は約20km、当時の住民は100人ほど。アートによる地域づくりの影響か、島に訪れる観光客は増加傾向にあった。

「島内には信号が一つもなく走行が容易であること」「アップダウンが激しい島内の新たな移動手段として需要が見込まれること」などを理由に、電動車の検証にはピッタリの環境だった。港に着いた観光客がEVに乗り、島内でアート作品を鑑賞するという明確な観光モデルが描けたのだ。データベース界で名高いオラクル社からデータベースプラットフォームの提供を受け、実証実験では地形も考慮したEV充電に関する実地データを得られた。

次いで、実証実験は奈良県へと舞台を移した。場所は飛鳥地方の明日香村。遺跡や古墳が点在する歴史のある地域だ。古代の道が残っており、狭く急峻な道のり。地元のアドバイスを参考に、今回の実証実験では2輪でなく4輪を選んだ。使用した車両は、日産提供の「ニュー・モビリティ・コンセプト」。ルノーが製造した小型EVだ。豊島とは違う環境下における実証実験で、山口氏達ユビ電はさらなるデータを得た。明日香村で使用した4輪は、その後豊島でも使用し、4輪EV充電の貴重なデータソースとなったのだ。

孫社長、福武会長、両経営者のバックアップで、ユビ電は基礎技術を確立し力を蓄えることができた。そうして2019年には、ソフトバンクからカーブアウト(分離独立)し、ユビ電株式会社として創業を果たしたのだ。

ソフトバンクでの事業化後、山口氏の元には優秀な人材が集った。すべて豊島の実証実験のコンセプトに共感した人たちだった。「共に歩みたい」との声は創業後も続き、集まった人材はユビ電のコアメンバーとして現在も活躍している。

10年以上の準備を経て、事業化へ(画像はユビ電提供)

創業後、基礎充電分野に注力

EVの充電には自宅や会社で行う「基礎充電」、外出先の商業施設などで行う「目的地充電」、移動途中に充電スタンドで行う「経路充電」がある。3つのカテゴリーにおける充電割合はどれも等しいと思われがちだが実際はそうでもない。「たとえば電気自動車が日本よりも普及している北欧で、自家用車のEVを対象とした調査では、その車が使うエネルギーを100とすると85%程は自宅で充電しています」と山口氏は語る。

国内発売当初、200kmほどだった電気自動車の航続距離も今や400kmを超えた。ガソリン車と比べても遜色ないスペックを実現している現在、EVユーザーが求めているのは自宅や職場で行う基礎充電だ。

北欧の例に挙げたように、自宅で寝ている間に満充電にしたい、と考える人が多いものの日本国内では集合住宅に住んでいる人が少なくない。「首都圏だけで言いますとね、70%ぐらいの人が集合住宅に住んでいるんです。東京だけでなく、各地の都市部など人口密集地でも同様の傾向が見られます」と山口氏。

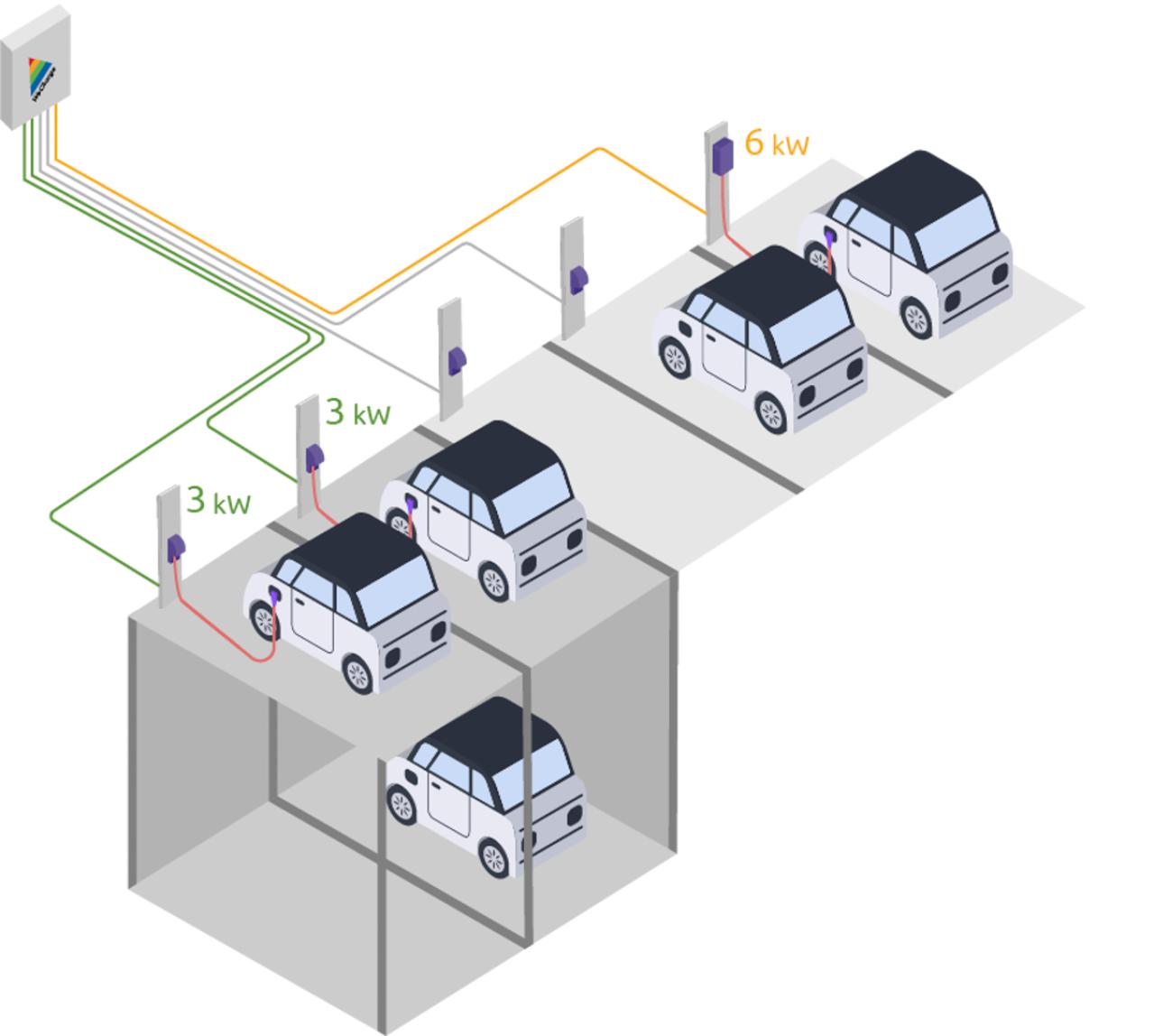

マンション内充電器設置イメージ図(画像はユビ電プレスリリースより)

こうした住宅事情を背景に、ユビ電が力を入れるのがマンションへの充電器整備だ。車を使っていない夜中に満充電にする、充電スタンドに通わなくても充電できる、など個人の暮らしとエネルギーのアクセスポイントをつなぐ取り組みをユビ電は行っている。

同様に勤務先での充電も需要が高いため、ユビ電ではオフィス向けのEV充電においても力を入れている。従業員の勤務時間を利用して自家用車の充電を、夜間を利用して社有車の充電を、など活用のニーズは高く、さらなる可能性が期待される。

クルマ好きが語る国内EV市場の可能性

国内EV市場の未来は明るい(画像はユビ電提供)

ユビ電代表の山口氏はクルマのヘビーユーザーだ。「実は私、クルマのチューニング情報誌「OPTION(オプション)」を購読するほどのクルマ好きなんです」。

レクサスISFから、トヨタ初のEV市販モデルとなった「UX300e」に乗り換えてみたが、EVの予想外のパワーやトルクに驚いたと山口氏は語る。

「毎日EVで通勤していますが、結論、めちゃくちゃ便利ですね。一度電気自動車に乗ってしまうと、またガソリン車に戻ろうなんて多分思わないと思いますよ」とEVへの評価は高い。「日本には軽自動車といった独自のカテゴリーがありますが、EVに向いていると思います。将来的には、日本型のEVの普及も起こり得るかもしれません」と将来の国内EV市場に期待を寄せる。

「EV普及の障壁は充電環境」それが山口氏の見立てである。とくに重要なファクターとなるのが、マンションをはじめとした自宅充電の有無、次いで、ホテルなどの目的地充電の整備だ。

2019年の創業後、20口ほどだったユビ電のEV充電器設置数は年々増加。2022年には500口、2023年には3000口以上に達した。今後も基礎充電設備を中心に展開するとともに、目的地充電の拡大にも取り組む予定だ。

「EV充電器業界のトップリーダーとして市場を正常に、かつ健全に成長させていくのが当面の目標ですね。エネルギーを使うユーザー視点から、エネルギー流通分野に新しい流れを作れたら楽しいなと思います」。と山口氏は笑顔で語ってくれた。

「電気の未来を描くんだ。」ユビ電の公式ページには、同社が掲げるミッションが躍る。ユビ電が見せてくれる “電気の未来” を心待ちにしたい。

TEXT&PHOTO:石原 健児(Kenji Ishihara)

こちらもオススメ

こちらもオススメ