NEW

日本はEVバッテリーの廃棄問題にどのように向き合っている?

公開日:2024/06/28更新日:2024/06/28

着々とEVの普及が進む一方で、バッテリーの廃棄問題が浮き彫りになっています。これは世界的に問題視されており、早急に対応する必要があるでしょう。さまざまな自動車メーカーなどが課題解決に向き合っていますが、まだまだ道半ばな印象です。

日本はこれらの問題にどのように向き合っているのでしょうか。

目次

カースモーラちゃんポイント

- 2019年のバッテリー廃棄は約50万tと言われていて、2040年には2,000万tを超えると予測されているんだ。

- バッテリー廃棄問題は世界的にも注目されていて、リサイクルやリユースの対応が求められているの。

- 日本では日産と住友商事がタッグを組んだ、フォーアールエナジー(4R Energy)などがEVバッテリーの再利用に取り組んでいるよ。

EVバッテリーの廃棄が問題視される背景

今後、EVが普及することで問題視されているのがバッテリーの廃棄問題。

国際エネルギー機関(IEA)によると、2019年のバッテリー廃棄量は約50万t。そのうち約18万tはリサイクルが可能といわれています。大量のバッテリーが廃棄されることで、埋め立て処分場の不足を招くだけでなく、有害物質による環境汚染も懸念されています。

またアメリカに拠点を置くMcKinsey & Company(マッキンゼー・アンド・カンパニー)によると、2030年ごろからEVの廃棄によって発生する使用済み電池が急増していくと予測しているようです。

2040年には廃棄電池は2,000万tを超えると言われており、早急の対策が必要でしょう。そのような背景も手伝い、各国がリサイクル事業などに注力しています。

EUは規制という武器を使って電池リサイクルの競争力を高めました。

2023年8月17日に「電池規則」を発行。また電池の性能や材料、二酸化炭素排出量など製造過程の情報を記録する「電池パスポート」が導入されています。

アメリカは独自のエコシステムを構築。

アメリカエネルギー省の融資プログラム局は、2021年以降、自国のEVバッテリーメーカーに100億ドルを超える融資を提供。また、バッテリー材料の生産施設、リチウム採掘・加工プロジェクト、およびバッテリーリサイクル業者への支援も実施しています。

2020年6月には、バッテリーのリサイクルに向けて1億9,200万ドルを超える新たな資金提供を発表。これにより、先進的なバッテリー研究開発コンソーシアムの立ち上げや、バッテリーの国内生産基盤の拡大と技術革新が期待されています。

事例としてあげた内容は、ほんの一部に過ぎません。世界的に課題解決に向けた取り組みが実施されており、今後の動きに注目です。

EVバッテリーの課題解決に向けての障壁

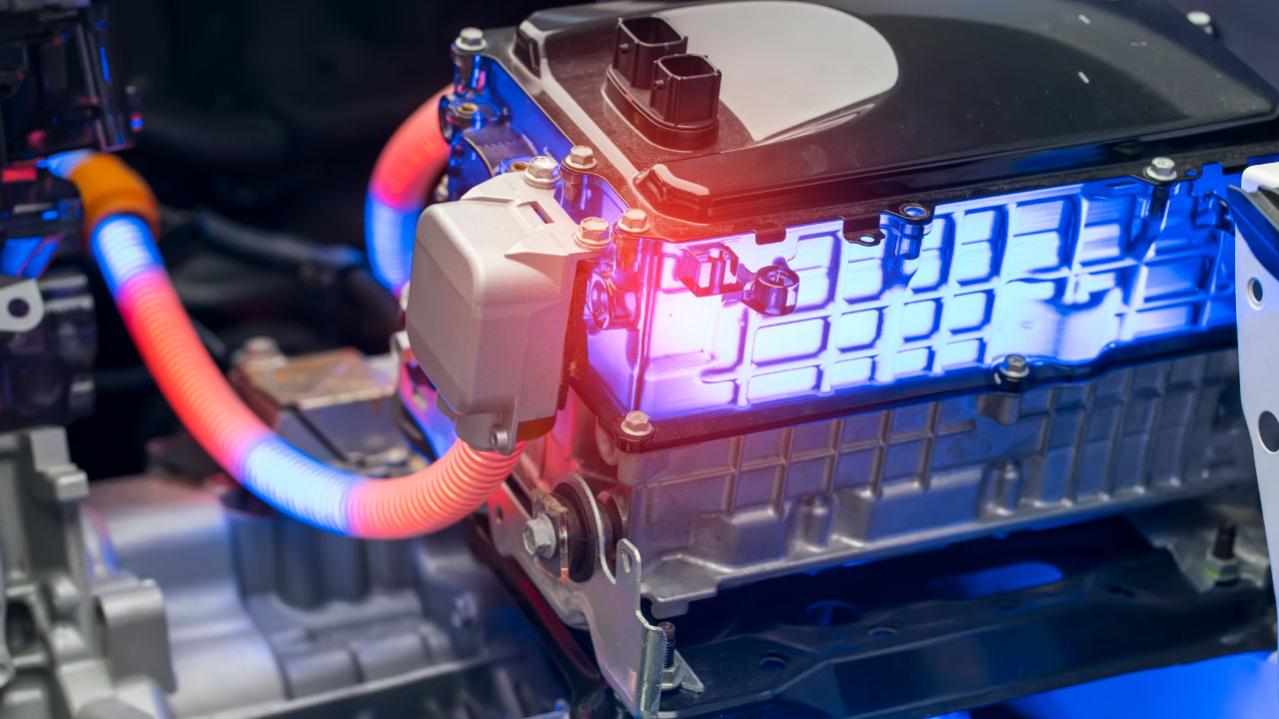

そもそもEVバッテリーは電気を貯めて、モーターで走行する仕組みです。バッテリーには、一般的にリチウムイオンやニッケル水素混合の蓄電池が使用されています。

ここで問題視されているのが、原材料となるリチウムやコバルトの不足。

特にコバルトの不足が懸念されており、2017年に実施されたアメリカの地質調査所(USGS)の調査報告によると、埋蔵量は710万t。年間のコバルトの採掘量が10万t前後なので、およそ50〜60年で枯渇すると言われています。またコバルトはEVバッテリーだけではなく、医薬品や超合金、鉄鋼生産などにも使用されているため、枯渇するのはさらに早まると予測されています。

不足すれば需要と供給のバランスが崩れ、当然ながら価格が高騰します。これにより、EV自体の価格も高騰することは容易に過ぎません。

一方リチウムの埋蔵量は世界で1,400万tで、現在の消費ペースで使用しても400年は採掘できるとUSGSは予測しています。コバルトに比べ安定した供給が期待できますが、今後EVの普及が進むにつれ使用量も増えていくため安心とは言い切れないでしょう。

このような背景から、限りある資源を有効活用するためにリサイクル、リユースの技術革新が求められています。

日本国内では、家電などに使用されるリチウムイオン電池のリサイクルは実施されています。

家電用に使用されるリチウムイオン電池は小さく、構造がシンプルですが、EVのリチウムイオン電池は大型で、複雑な構造です。また電池単体だけでなく、ハーネスや制御用の基板、冷却機能のためのパーツなどが一体化されていることから、リサイクルのコストがかかってしまう点が懸念されています。

リユースの手法は、故障したセルを交換・修理するというもの。リサイクルに比べコストも抑えることができ、有効な手法として注目されています。しかしながら故障したセルを発見し、セルの品質を確保するための定期的なバッテリーの検査のシステムを構築しなければいけません。

リユース、リサイクルを進めるためには、バッテリーの検査制度だけでなく使用済みバッテリーの回収システムを含めた制度が必要です。それにEVメーカーが生産から廃棄までの流れを把握し、情報を共有することが求められるでしょう。

日産と住友商事が共同し設立されたフォーアールエナジー(4R Energy)の取り組み事例

そもそも量産EVの提供を開始したのも世界に比べ、日本の自動車メーカーは早く2009年に三菱「i-MiEV」、2010年には日産「リーフ」の提供を開始しています。

EUやアメリカ、中国は2020年頃から量産EVに注力していることから、いかに日本がいち早く着手してきたことが分かるでしょう。

日産はEVの生産と同時にEVバッテリーに関する取り組みも行ってきました。

2010年12月にリーフを発表し、同年9月に住友商事とフォーアールエナジー(4R Energy)を設立。これは、再生可能エネルギー分野で蓄電池を再利用することを目指す企業です。

社名の由来は「リユース(再利用)」「リセール(再販売)」「リファブリケイト(再製品化)」「リサイクル(再資源化)」という4つのRを意味しています。

2018年3月には、使用済みEV用バッテリーの再製品化専用工場を福島県に開業しました。ここでは古くなった日産リーフのバッテリーを分解・整備し、劣化の少ないセルを選出し、再製品化が行われています。

翌年には再製品化したEVバッテリーの「UL1974認証」を獲得。

これはアメリカノースブルックに本拠地を置く、世界的な第三者安全科学機関として知られるUL Solutionsが発行するものです。製造企業をはじめとする各種企業、貿易団体、国際的規制機関のパートナーとして、複雑さを増すさまざまなサプライチェーンに対するソリューションを提供するグローバルカンパニーです。

古くなったバッテリー部品の使用の適否を判別・分別するプロセスを規定するもので、認証された製品は、適切な手法で作られていることを意味しています。

4R Energyは、これまでEVバッテリーを再生可能なリチウムイオンバッテリーとして活用し、移動型蓄電池や踏切の保安装置などさまざまな用途へ再利用を実現してきました。

2020年、リーフの中古バッテリーを活用した、キャリア型移動式蓄電池「どこでもdenchi」を発売。これは重さ約25kgのバッテリーで、人の手で運ぶことができます。主にオフィスや屋外工事の電源として活用されています。

またJR東日本と共同し、2022年に踏切の保安装置に中古バッテリーの導入をスタート。停電時における、踏切の安全確保を目的としている取り組みです。

4R EnergyはEVの普及だけではなく、再生可能エネルギー分野で蓄電池を再利用することで、更なるCO2削減を行い低炭素社会の実現を目指します。

カースモーラちゃんまとめ

もちろん日本でも問題と向き合っていて、特に日産は以前からバッテリーの再利用について取り組みを実施しているの。まだまだ解決とまではいかないけれど、EVを製造する上でバッテリーの廃棄問題は常に向き合っていくことが必要だね。

廃棄バッテリーという環境問題にどのように取り組むのか、各社の今後の動向に注目したいね。